ロゴをクリックでトップページへ戻る

ロゴをクリックでトップページへ戻る

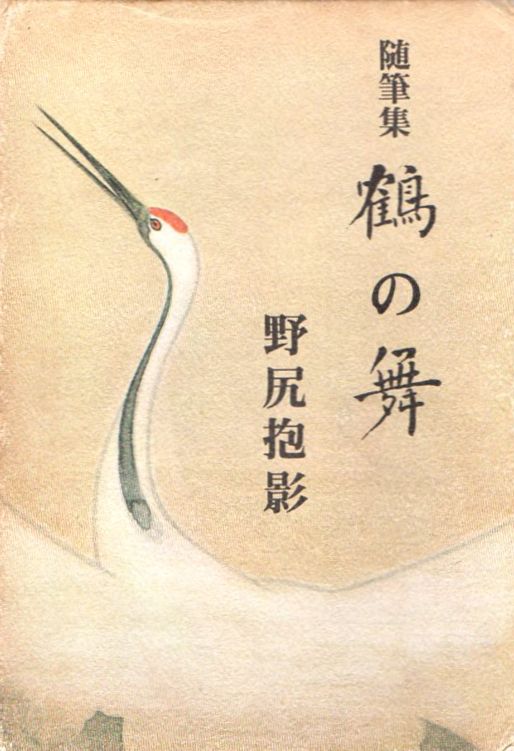

昭和47年 光風社書店

| 雪の宿 野尻抱影 |

| どんな文章にでも、身近な地名や訪れたことのある土地が出てくると親しみや感興が増すように思う。山が出てくる古い紀行文ならなおさらである。 野尻抱影の、ことに甲府中学での英語教師時代を綴った文章に惹かれるのは、文章の良さもさることながら(色彩の語彙の絢爛についてはこの連載の初期に取り上げた)、抱影がもっとも山に執心していた時代だっただけに、私のよく知る甲州の山や地名や風物が頻繁に登場するという親しみや、その時代を知らないというのに不思議なことだが懐かしさのせいでもある。 抱影が甲府に赴任したのは明治四十年のことで、それから五年間の在住時代に起こった出来事を書いた作品の中に「雪の宿」という佳品がある(『山・星・雲』沖積舎刊に収録)。 抱影の教え子に大胆不敵なことをやらかしては話題になることの多かったRという少年がいて、彼が冬休みにひとりで甲府から右左口(うばぐち)峠を越えて精進湖西湖と歩き、河口湖から大石峠を越えて甲府に戻るという旅をしたことの聞書である。 交通手段がないから歩くのが当たり前の時代だったとはいえ、まだ十代半ばの学生が冬にひとりでこれだけの行程をこなすのはかなりの冒険だっただろう。Rを大胆不敵と抱影が書く所以である。 快晴のもと甲府を出発し、その日はまず精進湖へ泊まる。夜から朝方にかけて降雪があり、そのせいで翌日は道がはかどらない。途中からは再び雪が降りだして、河口湖北岸の大石集落にたどり着いたころにはすでに三時になっていた。 この日は大石峠を越えて知人の家に泊めてもらう予定だったが、雪の降る中、地図をながめていると老人に呼び掛けられる。こんな時間からでは土地の者でも雪の峠を越えられない、明日途中まで送ってやるから今晩は自分の家に泊まればよい。 好意に甘えて案内された家は立派な門構えの旧家である。老人はこの家に下女と十歳くらいの「お兵」と呼ばれている孫娘と三人で暮らしているらしい。 老人にRの相手をしてあげなさいと言われたお兵はRに本を読んでくれとせがむ。そうするうちにRは眠くなり床に就いた。 ぐっすりと眠り翌朝はかなり明るくなってから老人に起こされる。快晴の朝であった。峠の入口までお兵や近所の子供たちに見送られてRは峠を越え甲府に戻る。 と、ここまではRからの聞書だが、その後、抱影自身の体験が入る。 数年後の夏、抱影はRとその親戚の三人で河口湖に遊んだ。抱影はふとRの話を思い出し、この機会に大石に寄って老人宅を訪ねてみてはどうだろうかと提案する。 Rたちにも異論はなかった。大石へは湖の対岸から渡船に乗った。湖を渡る途中、着飾った女子供を乗せた船とすれ違う。 大石では記憶をたどってようやく家を探し当てたが、いたのは下女だけで老人は外出中、お兵は今しがた船に乗って対岸の祭に出かけたという。つまり先ほどすれ違った船にお兵は乗っていたというのである。 下女によるとお兵はその春から甲府の女学校に通っていて、夏休みで帰省中だった。知らない間にお兵が自分たちの近所に住んでいたことに驚いたが、抱影はお兵をこの湖岸の村から出したくはなかったと思う。Rの顔にも失望の色があったが、その意味は抱影にはわからなかった。結局お兵の住所も聞かないまま大石峠を越えて甲府へ帰ったが、抱影はそれでよかったと思った。 <Rは、今も独身で厳格なクリスチャンだが、先ごろの便りに、「もし妻をもらうなら、お兵さんが望みでした」と書いてきた。人生はこうしたものなのか?>と、抱影はこの物語を締めくくっている。 こういった要約では文章の機微が伝えられないのが残念だが、この話を抱影はよほど気に入っていたらしく、私の知るかぎりではさらに二回同じ題のまま趣向を変えて書いている(註・冒頭に書影をあげた本にそのひとつが収められている)。実話を元にしているだけにそれらにはさらに後日談が付け加えられていて、そこにはまた奇縁というべき逸話があったのだが、作品の味わいとしては、後日談のない、ここで要約した「雪の宿」がもっともすぐれていると思う。 表現とは逆説的には省略の技術のことだから、事実ではあっても書き過ぎれば往々にして蛇足になって作品の余韻をそこなうことがある。地名についても同じで、私にとっては親しい地名が出てくることが「雪の宿」に惹かれる理由のひとつとはいうものの、地名がぼかされていたなら幻想的な掌編小説の趣を持ち、より普遍的に読者を得たかもしれないとも思うのである。 もっとも、抱影のこの作品はいわゆる紀行文というわけではないからそんな手法もあってよかったとも思うが、一方、ごく一般的な紀行文や山の文章にとっては、その文章がやがて昔話になったとき、たとえ読者が限定されようとも地名こそが重みを持つ。 というのも、それらが歳月を経てなお読むに値するときには、文章がすぐれていなければならないのは前提として、一種の歴史的感慨がおのずと含まれているからである。そこにはゆるがない事実としての地名が書かれていなければならない。 ただし、初登攀記などではない山の紀行文においては山そのものは必ずしも重要ではなく、麓の集落の地名などがあってこそ感懐や妙味が生まれる。歴史は人の営みの有為無常の跡なのだから当然のことであろう。 川崎精雄に「麓のない山登り」という文章があって、要するに登山が麓を省略していきなり山道に入ってしまうようになってしまったことへの慨嘆なのだが、これが載ったのがあの『アルプ』の終刊号というのも象徴的で、つまり後世に残るような、麓をも描いた山の紀行文はその頃すでに死に瀕していたことになる。それから三十余年後の現状は推して知るべし。 |