ロゴをクリックでトップページへ戻る

ロゴをクリックでトップページへ戻る

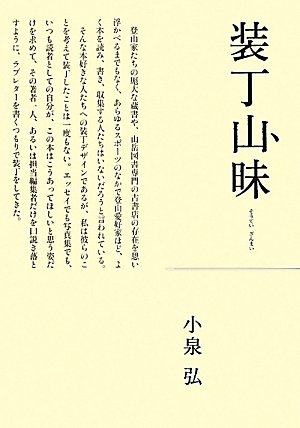

| 『装丁山昧』(小泉弘著・山と溪谷社) を読んで考えたこと |

| 幾多の山岳書の装丁家として知られる小泉弘氏がそれら書影を並べつつ思い出を語ったのが表題の本だが、意匠の担い手が自らそれを語るものは今まで山岳書と呼ばれる本の中にはなかったと思う。物としての本に対する愛情あふれる筆致は本を人生の友や師としてきた多くの人の共感を呼ぶだろう。 実のところ私は装丁家の名前をいちいち確かめるほどには本の意匠に頓着してこなかった。この本を読むまで自分の本棚に並んでいる多くの本が小泉氏の装丁だったことも知らずにいて不明を恥じることになった。 私は言論は本の中にしかないと思っているが、その器としての本を造ることに情熱を注ぐ職人とでも言うべき人々が多くいるという当たり前のことにあらためて気づかされ触発された。そこで自分が本について漠然と考えていた事を文章にしてみようと思いついたのである。 トルストイがモスクワを訪問したときの映像を見たことがある。駅から降り立ったトルストイを、待ちわびた群衆がまたたく間に取り巻いた様子はさながらその後の映画スターにファンが群がるがごとくであった。今、思想家や小説家すなわち文章表現を生業とする人を、彼がいかに有名であろうとも群衆がそのような歓迎をすることがあるだろうか。 一九世紀は小説の時代、二十世紀は映画の時代と言ったのはたしか小林信彦だったはずだが、なるほど一九世紀の小説家の存在とは大したものだったのだなと、トルストイの小説を読んで思ったわけではなくその映像を見て気づかされたのは、まさに二十世紀が映画の時代だったからであった。 しかしさらに細かく分けるなら二十世紀が映画の時代だったのはおもに前半で、後半はテレビの時代だった。だから二十世紀を総じて言えば映像の時代だったとなるだろう。前述のトルストイの映像はNHKのいみじくも『映像の世紀』という番組で見たと憶えている。 映画からテレビに時代が移ったことで映画スターも過去のものになった。毎日のおびただしい画面を埋めるためには多くの出演者が必要で、おのずと映像に出る側と観る側の間にあった垣根は低くなったのである。稀少で格別でなければスターではない。今でもスターと呼ばれる者はあるがそれは隣人に近い者で二十世紀前半のそれとは似て非なるものである。 そして二十一世紀。この世紀が後世に何の時代だったと表現されるかはわかるはずがないし、百年単位でうまく区分けができるほどの鷹揚な時代の流れはもはやないだろうが、その始まりがパソコンとインターネットの普及の時代とされるのは間違いないと思われる。 コンピューター技術が我々の言わば知の生活に入り込んできたのは一九八〇年代のワープロの普及だったと私はみている。これによってそれまでは活字になることなど滅多になかったごく普通の人の文章が曲がりなりにもしっかりとした体裁を得た。編集が容易になったことで個人が本を造ることもさして難しくなくなった。二十世紀は映像の時代とはいいながら出版文化はそれと併存して活気も信用もあったが、ワープロの出現によって活字や本になった文章なら何かしら値打ちがあるに違いないという活字信仰は薄れた。活字になっているというだけで実はろくでもない文章が多いことに気づいたことは幸いだったが、本の価値は活字信仰がなくなれば下落する。 しかし本に決定的ともいえるダメージを与えつつあるのは、そのわずか十数年後、今世紀になるかならないかの頃に一気に生活に侵入したインターネットがワープロでつくられた個々人の文章をほとんど無料でどこにでも発信することを可能にしたことだった。技術の進歩は情報を発信する特権を特権でなくしたのである。出版や放送に似たことを素人ができるようになったのである。インターネット上では書き手と読み手の境目はもはや判然としない。 パソコンの画面から得るものも映像であり文章だから映画やテレビや本でそれらを享受していた時代と変わらないはずだが、その中に含まれる多くはそれを生業としていない個人が頼まれもしないのに書いたり撮ったりしたもので、そこが職業として制作された物を読んだり観たりしていた時代とはまるで異なる。要するに言論は売買されるものであるという前提はインターネットによってついに崩れ始め、言論の器たる本の立場もおおいに揺らぐことになったのである。 こうやって概観していくと特別だったものを普通にしていったのが文明と民主主義の近代史の流れだったように思える。本や活字になった言論に特別を思わなければ啓蒙されることもない。本の時代はいよいよ終わるのだろうか。 本の印字でなくとも昨今かまびすしい電子出版で文章を読む目的は達せられ、本の所有や体裁に固執しない人はそれで満足する。人の時間は限られているからインターネット上の文章を読めば確実に読書に充てる時間は減る。今まで書くことなど考えもしなかった人が書けば本など読まなくなる。インターネット上の野放図で低劣な文章を読んで育てば真っ当な文章を読む能力をなくす。そもそも無料に馴らされ本を買わなくなる。 しかしそれでもなお言論の器としての本の価値を私は不滅でほぼ唯一だと見る者である。それは本の中には何がしかの言霊が宿るものがあるからだと言えば嗤う者があるだろう。嗤わば嗤えと言うしかない。 頼まれてある人の本に文を寄せたとき私は次のように書いた。 「電気さえあれば何事もなかったかのようにいつでも画面によみがえる文字より、時とともに朽ちていく印字と本のなんと愛しいことだろう」 小泉氏の本にこれと似た表現を見て、我が意を得た気がした。 |