ロゴをクリックでトップページへ戻る

ロゴをクリックでトップページへ戻る

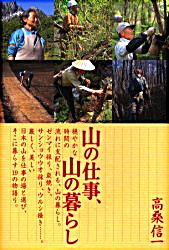

『山の仕事、山の暮らし』 高桑信一著

| 文明は、人間が快適な状態になること、すなわち自然の脅威が克服され、肉体を酷使する労苦から解放され、さらに精神な豊饒がもたらされていることをいう。しかし、誰もが均一にそんな状態になれるはずはなかった。分業化が進み、人に身分の違いをつくり、地域間に格差をつくった。そして、より快適な環境と肉体労働から解放された職業は多く都会にあった。そもそも、都会の成り立ちはそこに意味があった。日本におけるその究極が東京首都圏である。 首都と相対的に成立するのが地方で、どちらか一方だけはあり得ない。例え関西のような大都会であっても、その意味では地方であることに変わりはない。都会と田舎の関係も同様に相対的なものである。 ことに日本のような中央集権国家では、その対比はあざやかである。東京だけでも一割、首都圏に範囲をひろげれば、実に3割の人口と、政治経済のあらゆる中枢が集中しているのである。日本では都会といえるのは首都圏だけで、他はすべて田舎だといっても過言ではない。 快適な生活を願わない人はいない。そしてそれが多く都会にあるのなら、都会こそが多くの人にとってのパラダイスであることは間違いない。しかし、現代日本においては、全国津々浦々、どんな山奥においても家の中は都会とまるで変わらない。家電製品をはじめとする文明の利器であふれかえっている。車は何台もある。土地の安い分は大きくて豪華な家にも住める。都会の優位はこと物質的な意味ではなくなってきているようだ。昨今、気軽に都会を離れることができるようになったのはそのせいだろう。都会にしかなかったものが地方にもあるようになっただけだ。 それでも、群小の都会はどうあれ、首都圏がなお魅力を失わないのは、当たり前のことだが、首都だからである。今も昔も国の決定権が集中し、情報の発信地だからである。それゆえの人の多さだからである。これらの真っ只中にいることは、人をして優越感と安心感を持たせるようだ。それをむなしい幻想と誰が言えよう。この幻想こそを、他ならぬ地方の人間がそれぞれの胸に抱いて中央へ中央へと我も我もと押し寄せた結果がこの首都圏なのだ。ひとえに欲のせいである。 長い前置きだったが、私は以上のようなことを考えている。首都と地方が相対的に決まるのだから、私は首都と地方の人間を区別しない。都会と田舎の人間を区別しない。またはしたくない。真摯な生き方をするのに山も都会もない。山にある人生はまた都会にもあり、その逆もあると思っている。人生における不条理は人の数だけある。 『山の仕事、山の暮らし』は、人跡まれな沢に多くの足跡を残す高桑信一氏が、その途上に出会ったり紹介された、山に根ざして生活する19人の暮らしぶりを取材したもので、『渓流』という雑誌に10年にわたって掲載されたものだという。特に、滅びかけている山の仕事については、今後貴重な記録となるに違いない。 この本の紹介を任されたのが、私自身が一種の山暮らしの実践者に見えたからだとすれば、自分の立場についても述べておいた方がいいだろう。 大学に入るまで都会以外に暮らしたことがなかった。山に登りたくて山梨県の大学を選び、卒業してからもそのまま20年あまりの月日を山梨県内で観光業に従事してきた。隣りの家まで4キロ離れた山の中に住んでいた事もある。今現在は八ヶ岳の麓で宿を営んでいる。だが私の場合は、学校を出るときに人並みに東京での就職活動もし、それがことごとく失敗したあげくの山暮らしだったのだし、電気が通じ、車が横付けできるような場所にしか住んではこなかった。さらに、風光を売り物にする観光業にとって、特に山梨県のように山岳やそれに付随する自然景観が客を呼ぶ商品だとすれば、山に居ることはいわば必然的な成行きで、名刹の門前でみやげ物屋をするようなものである。商売上の便宜のひとつに過ぎない。そして、これが大事なことだが、収入のほとんどを都会の客から得ていることがいつでも頭にある。山から都会の様子ばかりを見ていたともいえる。この点、高桑氏の本も読者の大半は都会人に違いあるまい。 もっとも、そんな環境を選び、長く暮らしていられるのは、やはり自分に適していたからだろう。身近に山があり、森や林があることが何より落ち着く。しかも趣味が山歩きなのだから、近所に登りたい山々があるのは単純に好都合である。しかしこれらは結局、ただ自分の快楽の追及である。家の中では文明の利器をふんだんに使いながら、外には豊かな自然(または似たもの)をふんだんに配すといった、はなはだ贅沢な欲求を満たすために画策しているに過ぎない。 高桑氏の本にも、自分にとっての快適さ、精神的な安楽、登山が趣味、それらを得んがために山暮らしをするといった、いわば私と似た傾向の登場人物もいるようだが、高桑氏が描きたかったのは、物質文明が地方にも行き渡った今、徐々に増えそうなこれら脱都会派の人々よりは、この長きにわたる取材を始めるきっかけとなったというぜんまい採りの人のような、否応なく代々土着で山に暮らし、その代をもって滅びてしまうような山仕事の人たち、山を登山の対象としてなど決して見ない人たちのように思える。しかし、私のような視点から見れば、遊びの対象でしか山を見ない都会人も、都会を逃げ出し山での生活を求める人も、山を逃げ出し都会に出た人も、滅び去ってゆく山の民も、結局、大きく見れば文明を持つに至った人類が選んだ道を、範囲をせばめればわが日本が選んだ道を、多少の速度や方法こそ違え、ほぼ同じ方角を向いて歩いてきた我らであり彼らだと思える。そして、我々はその道を嫌々ながら歩いてきたのではない。個々はどうあれ、全体としては嬉々として歩いてきたのではなかったか。 表現力豊かな高桑氏の文章は、これら山の民の話を複合的にもっと膨らませて、むしろ小説に近い形にしてしまった方が生きると思う。だが、こういった19人もの聞き書きを構成するには、書き手の思想が前面に出過ぎていて、通読後、ひたすら同じ物が根底に流れる人物像ばかりを見せられたような気分になる。これはとりもなおさず高桑氏の、彼らこそはこうあってほしいという願望ではないだろうか。書かれた当人が「おいおい俺はそこまで大したもんじゃないよ」と言いたくなるのではという部分が目に付く。吟味された質問と回答だけの淡々とした構成でよかったと思う。そして、山で暮らす人たちの都会への思いを語らせて、バランスをとれば良かったと思う。さらに、著者紹介によれば、高桑氏は秋田県から首都圏に出てきた人だという。ならば一章を設けてでも、自らの来た道を語ってほしかった。 「この歳になってまで、草を採って生活するのも情けないけどなあ」ともらしたぜんまい採りの老人の暮らしを、高桑氏は心優しく弁護するけれども、それが老人の本音だとすれば、その言葉こそ重い。嫌々ながら山の暮らしをしていたのではないか。都会へ出たかったのではないのか。跡取りだから、貧乏だから、もろもろの地縁血縁が彼らを山にしばりつけたのではないのか。都会で成功した同じ村出身者が故郷に錦を飾るのを複雑な思いで眺めたのではなかったか。それが今、都会人に、すばらしい山の生活ですねと賞賛される。逆に、後ろ髪引かれる思いで都会へと出された人もいたはずだ。故郷に住んでいたくてもそこには仕事がないのだから。でもその結果、都会で高い地位までのぼりつめたかもしれぬ。いったい誰が成功者で誰が落伍者なのだろう。 それにしても思う。近代文明の最大の成果は情報をあまねくほとんど瞬時に伝達できるようになったことだったが、結果、人は世界中のあらゆる人生と自分を比較するようになり、今に満足できなくなり、かえって幸福は遠ざかった。だれもが右往左往している。何という矛盾だろう。山の人を山からひきずり下ろしたのも、都会人が山へ逃げるのも実にこのせいなのである。そして、その伝達の大きな役割を担ってきた本によって、こうして山の人の終焉が描かれるのを皮肉と言わずして何と言おう。 |