ロゴをクリックでトップページへ戻る

ロゴをクリックでトップページへ戻る

| 穂高山冬季登山・朝比奈菊雄 |

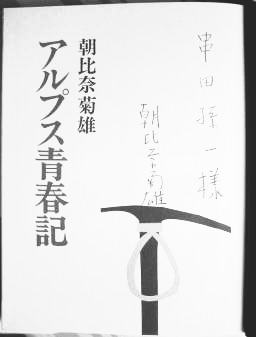

| 10年ほど前、たまたま古本屋で見つけた創刊号から20号までの一括りを買ったのが『アルプ』を手にした最初だった。 創刊の昭和33年3月に私は生まれているから、300号で終刊するまで、まったく同じ年齢を重ねたことになる。その四半世紀もの同時代に一度も手にすることがなかったとはうかつな話だが、私が山に興味をおぼえるようになった高校生の頃には、すでに『アルプ』の幸福な時代が終わりつつあったのだと思う。 手に入れた20号までを通読し、うならされる文章に少なからず出会った中で、一際大きくうーんとうなったのが、朝比奈菊雄「穂高山冬季登山」だった。 これは昭和14年の暮れからあくる正月にかけての、朝比奈が属していた東大スキー山岳部の穂高岳合宿を描いたもので、11,12,14号の3回に分けて連載された。 一行の先発隊朝比奈ら4人は、高所露営の訓練として、穂高小屋近くの稜線にテントを張る。風をついてようやく張ったテントは、1週間目、大晦日の夜からの猛烈な風雪に手もなく押しつぶされ、元旦、穂高小屋に避難する。小屋からならいつでも下れると楽観していたのが、2日に登ってきた後発隊ともども、連日吹雪に閉じ込められることになった。日に日に食糧も減り焦燥もつのる。そして12日、ついに訪れた好天に乗じて下山に成功するのである。 さて、こう書くと、極限での悲壮な物語を想像されるかもしれないが、さにあらず。それは凡百の山の文章に慣らされた条件反射だと言っておこう。 悲壮感など少なくとも表面にはまるで出てこない。あくまで軽妙な筆致で、たび重なるアクシデントはことごとく笑いぐさにされ、珍妙なあだ名で呼ばれる山岳部員たちのやりとりに抱腹絶倒する。 実際に読んでもらわなければその面白さを説明するのは難しいが、例えばこうだ。 先発隊4人のうち2人が都合で大晦日に下ってしまう。残ったのは朝比奈とピンスケである。朝比奈はテントでの無聊を慰めるために、テント内の品物にそれぞれ花街の女性の名前をつけることを思いつく。 《コッフェルはマメギク、オシャモジはコヤッコ、深鍋はタケチヨという調子である。(略)「おい、ツルチヨよこしとくれよ」「よしよし」そういって、ピンスケが庖丁をとってくれるのである。「いけねえ、クミちゃん知らねえか」「ここにいるぜ」シュラフの下から、僕が、缶切りをつまみ上げるといった具合だ。》 大晦日の夜から風雪強まり、未明、テントはつぶれてしまう。面倒だから朝まで寝ていようという不敵なピンスケ。ところが困ったことに朝比奈は下痢である。 それまでも、テントを出るのが億劫で、ブリキの皿に紙を敷き、その上に用を済ませると、紙の四隅をつまんでテントの外に思いっきり放り投げていたのだが、 《この腹具合では新発明を誇ったブリキの皿なんか、到底受け切れない。といって、外に出ることもちょっと困難だ。思いまどっているうちに、事態は、いやおうなしに切迫して来る。「おい、悪いけど、タケチヨ使わしてもらうぜ」万策尽きて、僕は深いアルミの鍋を引きよせる。嵐には、呑気に構えていたピンスケも、これにはおどろいたらしい。「馬鹿、よせ、きたない」「たのむ、カンベンしてくれ」僕も必死である。やめろやめろ、と騒ぐピンスケくそくらえだ。「ウワー、とうとうやりやがった」ピンスケは絶望する。》 正月2日の好天に、朝比奈とピンスケが前穂高を往復してくると、後発隊が小屋に登ってきていた。 《フト部屋の隅に視線を移した僕は、アッと仰天した。ラジウスの上には、タケチヨがのせられ、何かグツグツ煮られているのである。「ピンスケ、見ろよ!タケチヨだぜ」そして二人とも腹をかかえて笑いだした。事情を知った後発隊の連中が、呆れ、かつ憤慨したことは言うもおろかである。》 ともすれば下品に落ちる青春の狂気を、すんでのところで落とさずに描く朝比奈の文章は、この道で衣食しなかったのが惜しまれるほどだが、ただ、才能もさることながら、おそらく当時のエリート校にしかなかった余裕や鷹揚さが話の品を保っているのもまた事実だと思う。 文中の会話に学年の上下の別がほとんど感じられないのもそのひとつで、私の年代には奇異なことに感じられる。部員同士はあだ名で呼び合い、敬語はどこにもない。たしかに、そうでなければこの物語の軽妙さは出ないだろうが、ならば、これは朝比奈の文章上の演出だったのだろうか。 先年お会いする機会のあった、ピンスケこと村山雅美氏(元南極観測隊長)にその点について尋ねたら、朝比奈ともども在籍した旧制松本高校、東大両山岳部に、戦後の運動部にあるような上下関係は皆無で、朝比奈の文章のとおりであったという。 軍国時代のエリートにこの自由があり、戦後民主主義の新制大学山岳部に、たった一つの年齢の違いで神にも奴隷にもなるような上下関係が生れたとは皮肉だが、つまりはそれが余裕の有無なのだと思う。 戦後の山が舞台になった文章には、まなじり決した悲壮感は多くあっても、駘蕩とした余裕はまれになった。『アルプ』にあったような、山の文章の幸福な時代は、戦前のおおらかな山旅を知るエリートとともに失われていったのかと、「穂高山冬季登山」を読んで、なかば慨嘆するのである。 付記 朝比奈菊雄(1917~2003) 「穂高山冬季登山」は、その後『アルプ』に長く連載された「嗚呼青春」他の文章とともに『アルプス青春記』(実業之日本社)に収められたが、絶版である。現在、ちくま文庫『忘れえぬ山Ⅰ』で読むことができる。  その後、偶然から私は朝比奈氏の署名の入った『アルプス青春記』を手に入れた。献呈された人の名がなんと串田孫一氏である。下記の文章にある、村山雅美氏のサインの入った『アルプス青春記』とともに、我が宝物となった。 |

![]()

上記の文章が『山の本』に出てからまもなく、穂高での朝比奈氏の相棒だった、ピンスケこと村山雅美氏の訃報に接することになった。早速私は自分の掲示板に追悼文を書いた。ここに再録しておく。

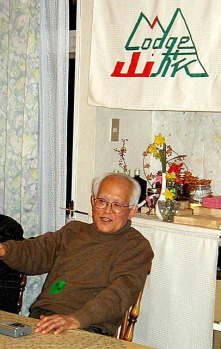

| 追悼 村山雅美さん 日本山岳会の緑爽会の集まりが私のロッジを使ってくれたのはもう3年半前のことになる。そのときの講師役として招かれたのが村山雅美さんだった。  もう10年以上前、私は、当時働いていた御坂峠の茶店にお客さんとしていらっしゃった村山さんをお見かけしたことがあった。もっとも、そのときには私は村山さんのお顔は存じ上げず、たまたまそこにいた他の客が「ひょっとして村山雅美さんではありませんか」と話しかけたのを聞いて「へえ、この人がそうなのか」とあらためて顔を見直したのだった。 その村山さんが、後に私が開業したロッジでお話をしてくださることになることなど想像だにできないことだったが、この世はいつでもそういった奇縁に満ちているらしい。 食後に村山さんのお話があったのだが、人数が多くて、後片付けに追われる私はおいそれと聞いているわけにはいかなかった。ところが突然、その翌日村山さんと松本へ行こうという話が持ち上がり、私が車を出すことになった。助手席に村山さんが乗られたので、道中おのずと親しくお話をすることになった。 とにかく、窓外に見えるものに関して次々と私に質問される。あの建物は何ですか」「この道路はどこへ通じるのですか」。その好奇心の旺盛なことにはまったく驚かされたものである。 松本では、今では旧制高校記念館となっている、村山さんの出身校旧制松本高校の校舎が目的地だった。記念館の中には、松高時代の村山さんが芸者をあげて豪遊している写真が飾られている。その前にご本人を立たせて写真を撮らせてもらったりした。南極観測隊長だったころの隊員が松本にいて、その方と久しぶりの対面を果たした一幕もあった。  この9月、私は『山の本』の連載で、朝比奈菊雄氏の「穂高山冬季登山」を取り上げた。その中での登場人物ピンスケが村山さんその人である。この話の入った『アルプス青春記』(実業之日本社)の表紙を開くと、朝比奈氏が撮った、高校時代の村山さんがピッケルを振るっている写真が現れる。無理を言って、私はその写真の横に村山さんにサインをしてもらった。ここに村山さんのサインのある『アルプス青春記』はおそらくまたとあるまい。 先月末、日本山岳会のFさんが初めてロッジにお泊りになった。Fさんは東大スキー山岳部の出身だから、朝比奈氏や村山さんの後輩にあたる。 朝方、Fさんは『アルプス青春記』をロッジの本棚から取り出して読んでいた。聞けば「穂高山冬季登山」をかつて読んでその面白さをよく覚えていたのだが、いったいそれをどこで読んだのか失念して惜しく思っていたのを、毎号目を通している『山の本』の私の連載をたまたま読んで溜飲を下げたのだという。 ところが、その連載を書いているのが私だということをFさんは知らずに話しているのである。 「それは僕が書いたものです」私が言うと、「えーっ」と驚かれた。これも奇遇というものだろう。 そのときにFさんから村山さんの具合が思わしくないと聞いたのだが、それからたった一週間で訃報に接することになったのである。最後の最後で、また不思議なご縁があったといえるかもしれない。 ご冥福をお祈りします。 |