ロゴをクリックでトップページへ戻る

ロゴをクリックでトップページへ戻る

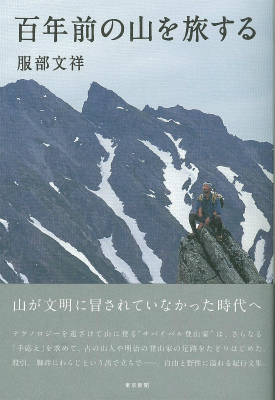

| 『百年前の山を旅する』服部文祥 著(東京新聞出版局) |

| 「遊び」としての登山の発生に、産業革命によってもたらされた近代文明がおおいに関わっていることは、いちいち歴史を綿密に調べずとも鉄道網の整備ひとつを頭に浮かべただけで思い当たることである。 文明は人知によって自然の脅威を取り除こうとして発達してきた。都市は文明の象徴ともいえ、それが自然から隔離されたのは当然のことであった。その結果、都市住民の中に自然の風物を希求する人を生み出したのも必然で、これは人間もまた自然の一部分であることを示している。そして都市住民の大半は工業化のもたらした労働形態に従事する者、つまりはサラリーマンであった。 日本は隅々まで文明が行き渡り、都市化が進んでいるから、就労人口の大部分をサラリーマンが占める。山国であることはもちろんだが、結局、都市化による自然の消失とサラリーマンの増加が我が国に登山人口が多い理由といえるだろう。 一定の時間を労働に捧げることと引き換えに、同じく一定で規則的な自由時間を得られるのがサラリーマンの特権である。その自由時間を余暇という。文明の発展で賃金が安定的に支払われ、それが衣食住をまかなう以上の額になったとき、余剰はもっぱら余暇の活用につぎ込まれることになった。本来有閑階級の遊びだった登山はサラリーマンが余裕を持ったことによって大衆化したのである。 余暇の活用とは有体に言えば暇つぶしにほかならず、登山もその例外ではない。文化と呼ばれるものの中でも芸術の名が冠されるようなものは、この暇つぶしから生れるのではないかと私は思っている。登山が文学をはじめ広範な芸術を生んだり関わったりして、登山文化とでもいうべき果実を実らせたのも故なしとはしないのである。 以上縷々書いてきたのは登山こそ文明的な行為であることを言いたかったがためで、文明が登山文化を破壊するといった、無邪気だが皮相な物言いが世に多いことを不満に思っていたからであった。文明に負わない文化はなく、文化を生まない文明もまたないのである。 人間の向上心によって文明は常に更新する。一時代をしか生きられない個人は自分の時代とそれに近しい過去に郷愁を感じる。皮相な文明批判の多くはこの郷愁のみによる。ただし、そればかりでない言説ももちろんあって、その行間には文明批判ほど文明的なことはないという矛盾が内心忸怩たる思いとなってにじみ出し、おのずから痛切な響きを持つ。 文明の生み出したテクノロジーを登山に取り入れることを潔しとせず、昔の山人のように〈徒手空拳〉で山に入ることが〈フェア〉な姿勢だとし、彼らがした登山を実際に著者が追体験したのをまとめたのが表題の本である。 本の帯にあった〈山が文明に冒されていなかった時代へ〉というコピーに、前述のような考えを持つ私はまず不吉な予感がしたが、通読後の感想は残念ながらその予感が当たっていたと言うしかなかった。 著者は〈テクノロジーは便利だが、思考力を低下させる〉と書く。私もまったく同感である。しかし文明とは人間が良かれと思って便利を追求してきた結果なのだ。なぜそれが人の能力を奪うのかを考察しなければ片手落ちというものだが、わざと不便に身を置くことが文明の最前線にあればこそできる「楽しみ」であることへの明確な自覚なしに言及はできまい。 著者の『サバイバル登山家』(みすず書房)では登山そのものの描写は面白く読んだが、思想や心象を語る段になるとしばしば現れる茫漠とした表現には閉口した。おのれの欲望と現実とのせめぎ合いや隔たりを著者自身が持て余しているのだろうと忖度はしたが、それができたのもこれが著者の処女作だったからで、二度目の寛容はない。今作においても登山と思想を一致させようとするあまり、牽強附会でしかも不鮮明な表現が目に付く。 〈自然が力を持っていて、人の自意識を押さえ付けていた時代の清々しさ〉だの〈個人の肉体と能力に存在感があった時代の誠実さ〉といった曖昧な文章で過去が礼賛されてもいっこうに腑に落ちず、その上、何やら求道的な悲壮感すら漂ってくるに至っては挨拶に窮するのである。 衆目を驚かす山の未知が枯渇しかかっている現代では、山の本を物すにも何らかの思想をまぶす必要があるのは不幸だが、であればなおさら文章は思考の筋道がすっきりと伝わるような言葉と表現を持たなければなるまい。 著者同様、私も廃れゆく物や古い物や昔の生活に興味がある。山であれば、とっくに往来のなくなった径を地形図の破線に探して歩いてみることがある。地面のわずかな窪みでそれとわかるような径沿いに石祠や石仏や人の生活の痕跡を見出してしばし立ち止まる。廃村の半ば崩れ落ちた建物の中にかつての日常を見て感慨を持ったりもする。 だがこの感慨は、著者の書く〈(黒部奥山廻りの足跡をたどって)私は、江戸時代の人々が見た風景を彼らと同じ目で眺め、江戸時代の人々が感じたことを同じ肌で感じることができたと思っている〉といった文章で表現されるものではない。私の体験が著者の域にまで達していないからだろうか。しかし体験が同等の修辞を生み出すわけでもない。このような大仰な表現は、読者よりも何よりも自分自身を満足させるためで、文章の品を著しく損なう。 時代や場所、性別、ありとあらゆる項目で人の出生は不条理である。その生はいずれ死によって終わることを人は知っているが、知っているというだけで、これもまるで不可解ではないか。いくら文明が発展しようが、ついに我々には自分がどこから来てどこへ行くのかすらわからない。滅びていった無数の先人たちを想うとき、そこに出てくるのはそれこそ「もののあわれ」とでも言うしかない感情で、ひとりよがりな饒舌は無用である。 |

| 追記 この文章を服部氏が読んで私に便りをくれた。そこには自分の文章に対する真摯な反省が書かれていたが、ごくマイナーな読者しか持たない私の文章など無視してもまったく問題はないのである。そんなところに服部氏の真面目さが現れていると思った。 ことほどさように服部氏の本を読んだら感じるはずの真面目さというものには私は言及しなかったが、そのことは補遺として書いておかねばなるまい。その発露が独自の山行方法になったわけで、それについて批判めいたことを私は一言も書いていない。蛇足のようだが誤解している人がいても困るのでここに書いておく。 いかな画期的な登山であっても、それが文章で表現される場合にはその文章そのものの出来を評価するのが私の方針である。 |